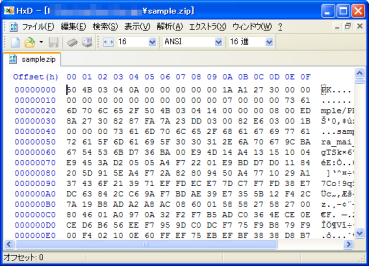

HxDというバイナリエディタを使ってみた

使ってみる

実際に起動してみて、

3Gのバイナリファイルを読み込んでみると、

非常に軽いです。

最近、色々とバイナリエディタを調べていたので、特にそう思うのでしょうが、この軽さは、非常に心地よい感じがします。

3Gを読み込めるバイナリエディタ自体が、フリーソフトでは、それほどありません。

また、これだけ早く読み出せるのも驚きです。マップドファイルなどの技術を使っているのだろうとは思いますが、それでも、早く感じました。

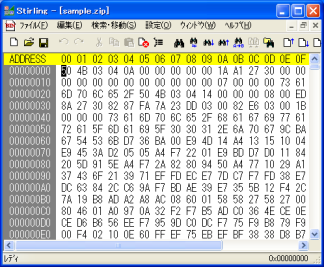

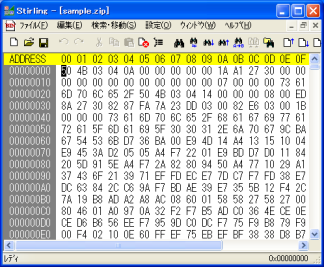

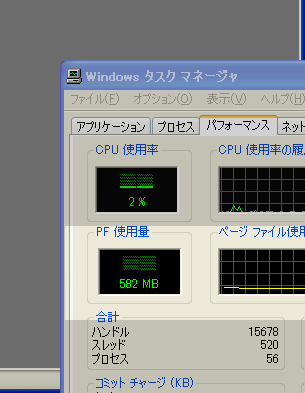

Stirlingでは、

3Gのファイルは読めませんから、60M程度のものを読み込んで比較してみました。

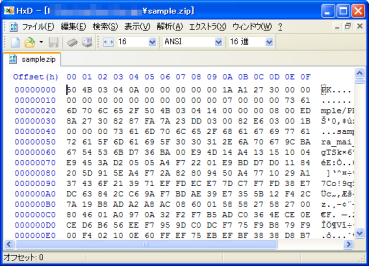

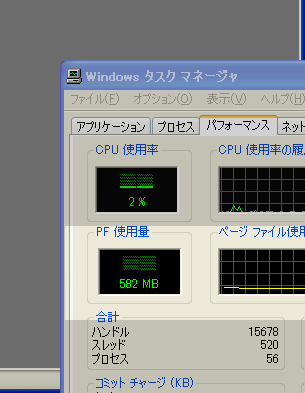

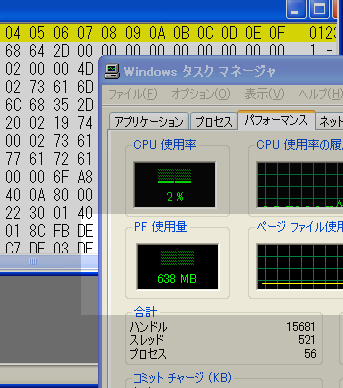

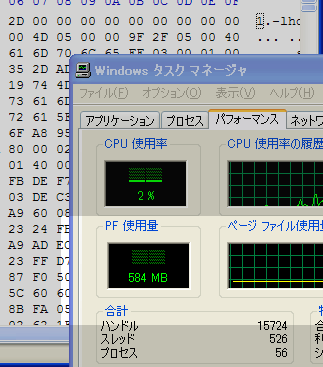

目測による、読み込み速度とタスクマネージャによるメモリ消費を比較してみました。

Stirlingでは、表示するまでに、

約3 - 4秒程度かかりました。

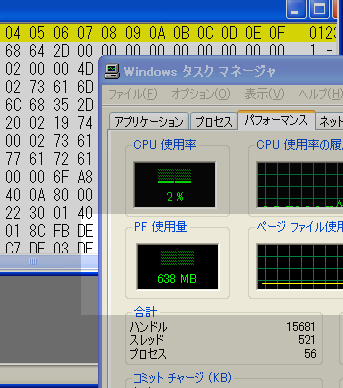

HxDでは、表示するまでに、

約1秒程度かかりました。

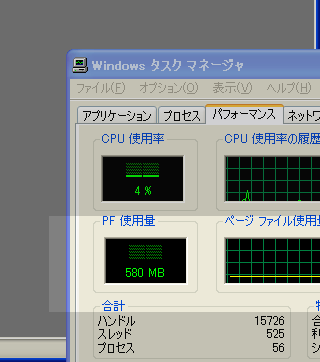

Stirlingでは、メモリ消費が、583Mから638Mへ増加していますから、

約55Mの消費しています。

HxDでは、メモリ消費が、580Mから584Mへ増加していますから、

約4Mの消費しています。

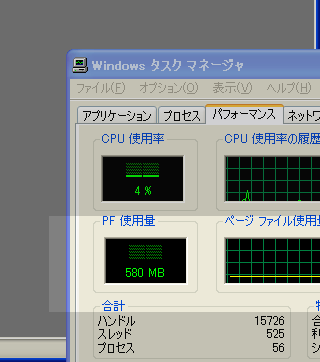

Stirlingの消費メモリ

Stirlingの消費メモリ

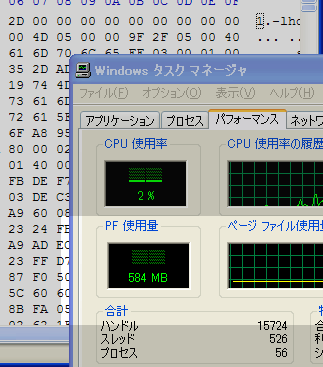

HxDの消費メモリ

HxDの消費メモリ

性能面からでは、上記のように、かなり、HxDがStirlingより良い結果です。

しかし、画面の表示機能面からするとStirlingではできて、HxDではできないことも多いです。

例えば、ファイルの比較結果表示ですが、

Stirlingでは、強調表示や同時スクロールなどで、より、違いがわかるようになっていました。

HxDには、ありません。

HxDでは、比較して、次の相違点への移動は、できますが、画面で色の強調や連動してスクロールさせるなどの機能はありません。

また、Stirlingでは、構造体を使って、表示などが見やすくできましたが、HxDでは、そのような機能はありません。

このような細かい機能が、必要な方には、無理があるかもしれません。

私も、今は、併用しています。

先のような表示面で、小さなバイナリであれば、まだまだ、Stirlingも健在ですから、使っています。

ただ、今後のメンテナンスからしても、開発が止まってしまっているStirlingを使い続けることには、

少し、抵抗もあります。そろそろ、HxDに完全移行も考えているところです。

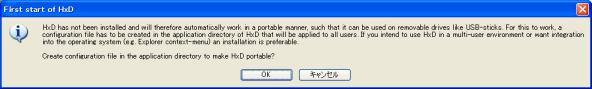

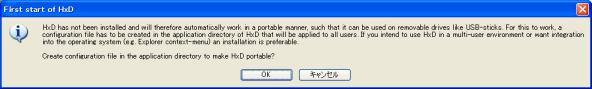

USBなどで、HxDを持ち運ぶ時は、HxDの実行ファイルを一つ持ち運べば良いです。

実行ファイルをクリックすると、以下のような画面が表示され、設定情報をINIファイルに保存することを通知します。

この画面で"OK"をクリックすると、その実行ファイルがあるディレクトリにHxD.iniファイルを作成します。

その他にも、色々機能があります。

例えば、ソースコードへの出力です。バイナリファイルを各開発言語で、そのまま使用できるように

変換してくれます。

以下は、C言語へ変換したときのファイルをイメージです。

(途中は、削除しています。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| /* C:\temp.txt (2008/02/29 10:59:32)

StartOffset: 00000000, EndOffset: 00000058, Length: 00000059 */

unsigned char rawData[89] = {

0x23, 0x23, 0x20, 0x53, 0x61, 0x6D, 0x70, 0x6C, 0x65, 0x20, 0x5A, 0x69,

:

:

0x22, 0x43, 0x3A, 0x5C, 0x73, 0x61, 0x6D, 0x70, 0x6C, 0x65, 0x2E, 0x6A,

0x70, 0x67, 0x22, 0x0D, 0x0A

};

|

また、CRCのチェック機能などもあります。実際にバイナリファイルを様々なCRCチェック計算を実施してくれます。

フリーソフトですから、色んなことを試されてみてはいかがでしょうか。

豆豆知識:

|

この本に出てくるバイナリエディタは、Bzというバイナリエディタです。これも、国産のフリーソフトとして有名なものです。

ただ、これも更新が、すっかり止まっています。(Last update 2004/03/06)

使っている側からすると、多少なりともアップデートがあると安心なんですけどね。

(フリーソフトですから、無理を言えないところですね・・・。)

|

30日でできる! OS自作入門

|

豆豆知識:

豆豆知識:

コメントをどうぞ